「七草」と聞くと、お正月明けの無病息災を願う「春の七草」、七草粥を思い浮かべる方が大半ではないでしょうか?

実は、この日本には、春とは趣の異なる「秋の七草」という文化がございます。春の七草が「食」で邪気を払う実用的なものだとすれば、秋の七草は、その「美しさ」を鑑賞し、深まる季節の風情を楽しむという、なんとも雅な文化なのです。

今回は、秋の野を彩る七つの草花と、その背景にある歴史を、皆様にご紹介させていただきます。

🔎 万葉集に由来する「七種(ななくさ)」

この秋の七草の文化は、春の七草のように特定の行事のために定められたものではなく、奈良時代の歌人、山上憶良(やまのうえのおくら)が『万葉集』に詠んだ二首の歌がそのルーツとされています。

一首目(七種類の花があることを述べています)

秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり)かき数ふれば 七種(ななくさ)の花

「秋の野に咲いている花を、指折り数えてみたら七種類あったよ!」

二首目(その七種の名前を列挙しています)

萩(はぎ)の花 尾花(をばな) 葛花(くずばな) 撫子(なでしこ)の花 姫部志(をみなへし) また藤袴(ふぢはかま) 朝皃(あさがほ)の花

「それは、ハギとオバナとクズとナデシコとオミナエシとフジバカマとアサガオ(キキョウ)だよ!」

昔の人々は、この花々が咲き乱れる野原を「花野(はなの)」と呼び、散策しながら歌を詠み、季節の移ろいを慈しみました。食べるという目的はなく、ただひたすらその美しさに心を寄せたという点に、日本文化の奥ゆかしさを感じずにはいられませんね。

🌸 個性豊かな七つの草花をご紹介

山上憶良によって選ばれた、秋の野のスターたちをご紹介いたします。

1.萩(ハギ)は、「草かんむり」に「秋」と書く、まさに秋を象徴する花です。赤紫の小さな花が可憐で、秋のお彼岸にお供えするおはぎの名前の由来とも言われています。

2.ススキは、別名尾花(おばな)と呼ばれます。穂の姿が動物の尾に似ていることからそう名付けられました。お月見には欠かせない存在で、風に揺れる姿は、秋の情緒そのものですね。

3.葛(クズ)。根から取れる葛粉は、葛湯や葛餅でお馴染みですが、根を乾燥させたものは漢方薬の葛根湯にも使われる、実は非常にパワフルな植物なのです。

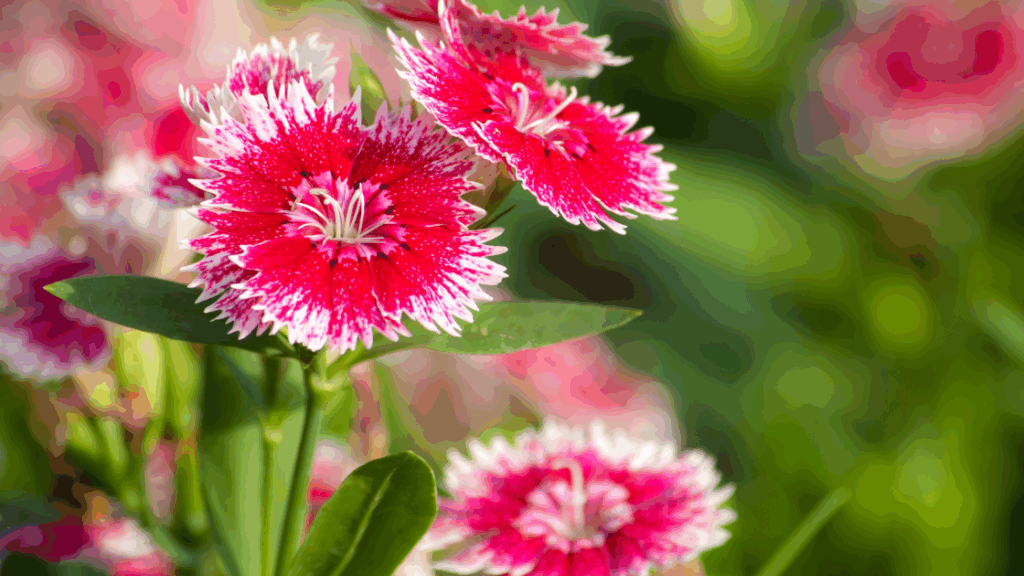

4.女性的な美しさを持つのが、撫子(ナデシコ)です。撫子は、その可憐で愛らしい姿から「大和撫子」の語源となり、『枕草子』でも清少納言に絶賛されました。

5.一方、女郎花(オミナエシ)も女性的な美しさを誇る花です。黄金色の小さな花を咲かせ、その美しさが美女を圧倒するほど、という説から名付けられた、優雅で気品のある花です。

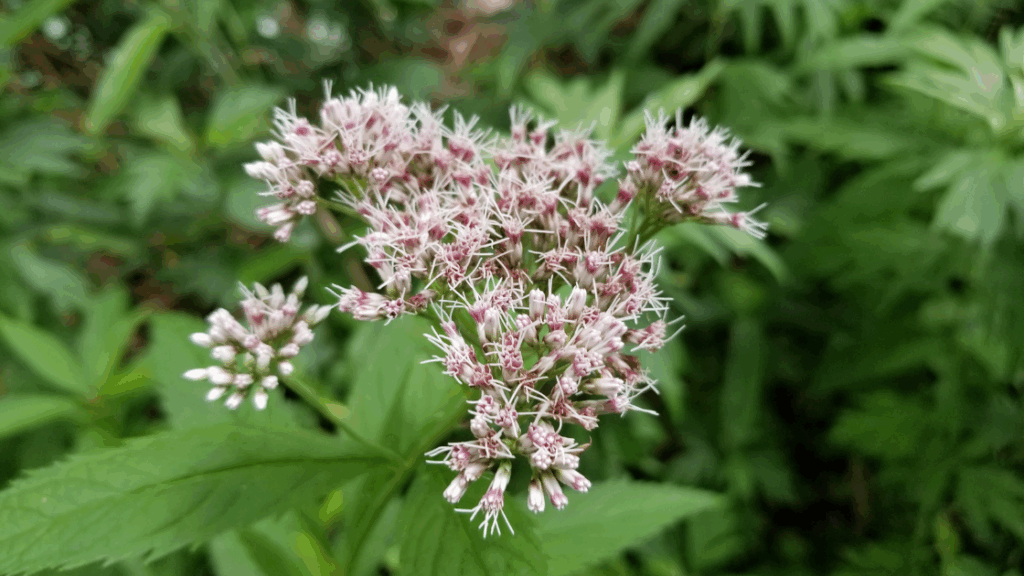

6.香りと形がユニークなのが藤袴(フジバカマ)です。紫を帯びた花が、文字通り「袴」のような形をしています。乾燥させると、なんと桜餅のような芳しい香りを放つのが特徴ですが、残念ながら現在は野生のものが絶滅危惧種となっています。

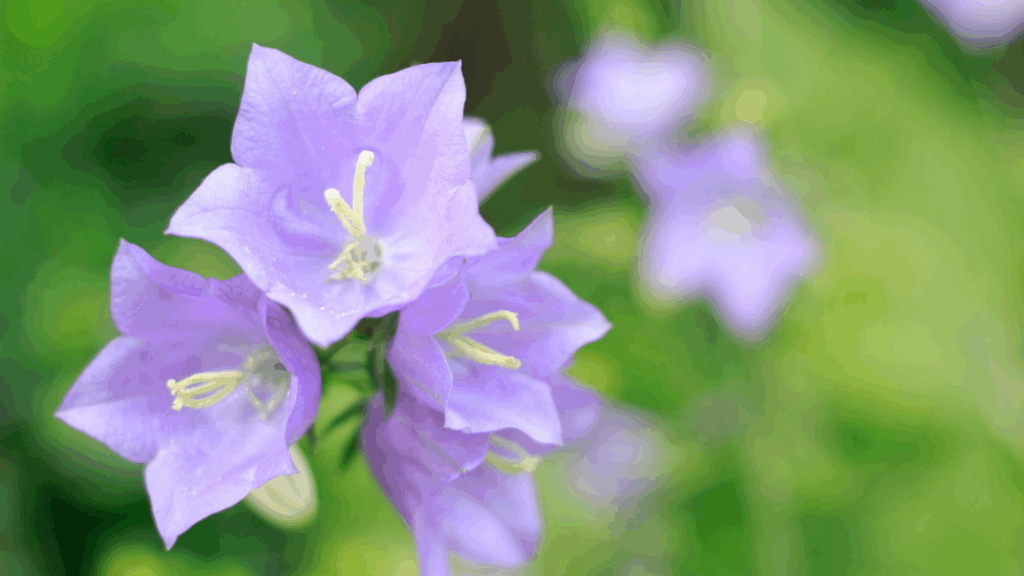

7.最後に、桔梗(キキョウ)です。山上憶良の歌に詠まれた「アサガオ」は、この桔梗を指すという説が有力です。五角形の整った花は、明智光秀公など、多くの武将の家紋にも採用された、歴史深い花でございます。

💡 粋な計らい!覚え方の極意

「七つもあると、なかなか覚えきれませんね」と、ご心配の皆様。ご安心ください。現代にも伝わる、最強の語呂合わせがございます。

それは、花々の頭文字を繋げた、こちらのフレーズです。

「おすきなふくは?」

| 頭文字 | 七草 |

| オ | オミナエシ(女郎花) |

| ス | ススキ(尾花) |

| キ | キキョウ(桔梗) |

| ナ | ナデシコ(撫子) |

| フ | フジバカマ(藤袴) |

| ク | クズ(葛) |

| ハ | ハギ(萩) |

「お好きな服は、ございますか?」と問われているかのような、なんとも親しみやすい語呂合わせですね。これを頭の片隅に置いておかれますと、道端や庭先でふと見かけた際、「ああ、これは七草の一つだったな」と思い出されることと存じます。

皆様も今年の秋は、この「おすきなふくは?」を合言葉に、七草を探されてみてはいかがでしょうか。山上憶良が見た、約1300年前の秋の野に思いを馳せるのも、また一興かと存じます。

まとめ:この秋、「おすきなふくは?」

春が「食」の実用文化なら、秋は「鑑賞」の風雅な文化。山上憶良の歌に心を寄せながら、七草を探すひとときは、現代の私たちにも「心のゆとり」を与えてくれます。

しかし、野生のものが減っている現在、手軽に秋の彩りを楽しみたい、大切な方へ贈りたいとお考えでしたら、プロの手によるブーケはいかがでしょうか。